|

Rubrik: Pflanze / Tier / Thema des Monats

Januar 2023: Das Geneigte Spiralzahnmoos ( Tortella inclinata )

Die Wahl des Mooses 2023 war geprägt von der Diskussion über den Nutzen der Moose bei der Reduktion von Auswirkungen des

Klimawandels. Dabei standen vor allem Starkregenereignisse und die steigenden Temperaturen im urbanen Umfeld im Fokus.

Dass Moose einen wertvollen Betrag zur Regulierung des Wasserhaushaltes liefern, ist lange bekannt, ebenso die Fähigkeit,

das Umgebungsklima zu verbessern. Mit dem geneigten Spiralzahnmoose wurde ein Moos ausgewählt, das beide der genannten

Punkte unterstützt. Es ist in der Lage das Mehrfache seiner Trockenmasse an Wasser aufzunehmen. Bei der Nutzung zur

Dachbegrünung wird Regenwasser aufgenommen, so dass der Abfluss größerer Wasserrmengen in die Kanalisation vermieden wird.

Durch die allmähliche Verdunstung trägt das Moos zur Verbesserung des Umgebungsklimas bei.

Tortella inclinata ist als Art schon lange bekannt. Es wurde 1810 für die Wissenschaft zum ersten Mal von Schleicher

auf Kies entlang der Rhone in der Schweiz entdeckt. Der wissenschaftliche Name bezieht sich einerseits auf die geneigte

Sporenkapsel (inclinat) und die gewundenen (tortus) Peristomzähne an der Spitze deren Mündung.

Die Pflanzen selbst können mehrere Zentimeter hoch werden und wachsen in dichten, leicht zerfallenden, Rasen zusammen.

Die Blätter sind im trockenen Zustand stark gekräuselt, ein Merkmal, welches auch bei nahe verwandten Arten zu

beobachten ist.

Im feuchten Zustand sind die gelblichgrünen bis bräunlichen Blätter dagegen aufrecht abstehend. Durch die kurz

bespritzten Blätter und die Farbe, ist die Art auch schon im Gelände an potentiellen Standorten gut erkennbar.

Tortella inclinata wächst bevorzugt an sonnigen, kalkreichen Schotterböden. In Siedlungsgebieten werden gern

vergleichbare Sekundärstandorte besiedelt. Die Art ist in Deutschland vor allem in den Kalkgebieten, sowohl im Flachland

als auch in alpinen Regionen bis über 2000 m zu finden.

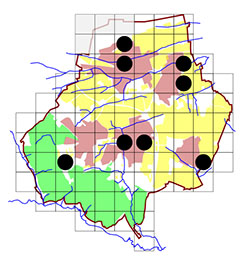

Am einzigen geeigneten, naturnahen Standort in Filderstadt, der Gutenhalde, wurde die Art allerdings nicht beobachtet.

Dafür gibt es einige Funde von Sekundärstandorten aus dem Stadtgebiet. Besiedelt wurden dabei Randbereiche von

kalkgeschotterten Flächen und Fugen von Rasensteinen. Mit zunehmender Beschattung oder Trittbelastung verschwindet die

Art jedoch.

Durch die Ausbreitungsfreudigkeit werden aber immer wieder neue Standorte besiedelt, so dass man die Art in

Filderstadt als nicht gefährdet betrachten kann.

Text, Foto und Verbreitungskarte in Filderstadt: Uwe Schwarz

Februar 2023: Der Persische Ehrenpreis ( Veronica persica )

ein kleines aber feines Ackerwildkraut

Es ist etwas ungewöhnlich, im Winter eine Blütenpflanze vorzustellen, doch es

ist möglich. In diesem Jahr war die erste Hälfte des Januars verhältnismäßig warm, trocken und sonnig. So konnte ich z.B.

am Uhlberg den Persischen Ehrenpreis in voller Blüte antreffen.

"Veronica, der Lenz ist da …" sangen die Comedian Harmonists. Ob der Gattungsname "Veronica" mit dem wohlklingenden

Mädchennamen, der "Die Siegreiche" bedeutet, etwas gemein hat, ist nicht bekannt. Basierend auf früheren Ansätzen führte

Carl von Linné im Jahre 1753 ein System zur Benennung von Pflanzen ein, das einem Gattungsnamen - immer groß geschrieben

- einen kleingeschriebenen Artnamen nachstellte.

Aussehen: Veronica persica ist eine niederliegende Pflanze und ein Wegerich-Gewächs (Plantaginaceae).

Sie blüht fast das ganze Jahr und hat eiförmige, am Rand gekerbte, wechselständige Blätter. Aus den Blattachseln

erwachsen auf dünnen langen Stielen die lichtblauen Blüten einzeln, aber zahlreich. Die vierblättrigen Blüten sind

dunkel geädert mit weißem und gelbem Schlundfleck.

Vorkommen: Den Persischen Ehrenpreis finden wir in vom Menschen geprägten Landschaften wie auf Äckern,

in Gärten, Weinbergen, lichten Getreidefeldern und an Wegrändern, er liebt die volle Sonne und meidet schattige

Stellen. Die Pflanze ist bei uns ein Neophyt, eingewandert aus dem Kaukasus. Die erste Erwähnung findet sich bei

Gmelin 1805.

Verbreitung: Offensichtlich war der Botanische Garten Karlsruhe der oder einer der Ausgangspunkte für die

sehr schnelle Verbreitung. Heute kommt die Wildpflanze in allen gemäßigten Zonen der Erde vor. In Württemberg

wurde sie schon 1821 in der Nähe von Ulm beobachtet und als sehr häufig beschrieben. Sie gedeiht am besten auf

nährstoffreichen Böden und ist ein Lehmzeiger. Offene Bodenstellen besetzt sie sofort z.B. auf abgeernteten Gartenbeeten

und Feldern.

Vermehrung: Sie geschieht hauptsächlich vegetativ, d.h. über das Wurzelwerk, aber auch durch Selbstbestäubung

und im Sommer durch Insektenbestäubung. Dann bildet die Pflanze runde, flache Samen aus, die von Ameisen verbreitet

werden.

Gefährdung: Der Persische Ehrenpreis ist in seinem Bestand nirgendwo bedroht, auch geht von ihm keine

Verdrängung heimischer Pflanzen aus. Mit allen Widrigkeiten kommt die Pflanze gut zurecht, somit ist sie ein

wahrer Lebenskünstler.

Quelle: "Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs" Band 5 (Ulmer)

Text: Brigitte Spahr, Foto: Reinhard Böcker (Gutenhalde)

März 2023: Der Kammmolch ( Triturus cristatus )

Hand aufs Herz: Wer von Ihnen kennt den Kammmolch? Und wer kann überhaupt einen Molch von einem Salamander unterscheiden,

geschweige denn unsere vier einheimischen Molcharten auseinanderhalten? Von den älteren Mitbürger*innen erinnern sich einige

daran, in Filderstadt früher solche Exemplare gefangen zu haben. Werden hingegen Kinder nach Molchen gefragt, wissen viele

nicht, wie solch ein Tier überhaupt aussieht.

Molche gehören zu den Schwanzlurchen, haben also im Gegensatz zu den Froschlurchen einen Schwanz. Dieser ist seitlich

abgeplattet, was für die Fortbewegung im Wasser von Vorteil ist. Bei Salamandern hingegen ist er fast drehrund.

Der Kammmolch ist mit seinen bis zu 16 Zentimetern Länge der größte mitteleuropäische Molch. Wie viele andere Tiere auch,

gilt er in Baden-Württemberg inzwischen als "stark gefährdet" und steht auf der Roten Liste. In Filderstadt haben wir

ihn erst im dritten Jahr unserer Suche, und bisher nur an einer einzigen Stelle gefunden.

Alle Lurche (Amphibien) brauchen für ihre Fortpflanzung im Frühjahr Wasser. Während unser Bergmolch (der mit dem

grellorangenen Bauch) mit wassergefüllten Wagenspuren oder auch Gartenteichen vorliebnimmt, stellt der Kammmolch höhere

Ansprüche an seinen Lebensraum. Bevorzugt werden sonnige Stillgewässer mit reichlich Unterwasservegetation.

Um den Weibchen zu imponieren, wächst den Männchen ein imposanter Rückenkamm. Manch einer zeigt sich athletisch und

vollführt vor der Auserwählten sogar einen Unterwasser-Handstand.

Ist die Werbung erfolgreich, legt das Männchen sein Samenpaket auf dem Teichgrund ab. Die hinter ihm herlaufende

Partnerin wird von ihm genau an diese Stelle geführt. Er stoppt sie, indem er sich vor ihr quer stellt, so dass sie

das abgelegte Samenpaket direkt mit ihrer Geschlechtsöffnung aufnehmen kann.

Die 200 bis 400 Eier werden nicht etwa in einem Schwung abgelegt, sondern einzeln eingetütet. Hierzu klebt das Weibchen

das Ei an eine Wasserpflanze und biegt dann mit den Hinterbeinen das Pflanzenteil so um, dass das wertvolle Produkt darin

wie in einer Tasche geschützt ist. Die beim Schlupf etwa elf Millimeter großen Larven ernähren sich räuberisch von kleinen

Wassertieren. Eine einzelne größere Larve kann innerhalb von 10 Tagen etwa 900(!) Stechmückenlarven vertilgen. Molche

müssten uns also eigentlich sehr sympathisch sein.

Nach zwei bis vier Monaten verlassen die fertigen Jungmolche das Gewässer. Sie haben hierfür die faszinierende Umstellung

von Kiemen- auf Lungenatmung vollzogen. Erst nach zwei bis drei Jahren werden sie geschlechtsreif. Auch an Land ernähren

sich die Molche von Würmern, Schnecken und Insekten aller Art. Sie können 10 Jahre und älter werden.

Kammmolche sind sehr ortstreu. Die durchschnittliche Entfernung vom Teich beträgt nur etwa 150 Meter. Existieren

innerhalb von wenigen hundert Metern keine weiteren Molchgewässer, können Verluste nicht gegenseitig ausgeglichen

werden und auch ein genetischer Austausch findet nicht statt. Die Aussterbewahrscheinlichkeit von solch einer kleinen,

isolierten Population, wie in Filderstadt, ist daher groß.

Trockenlegungen von Feuchtgebieten, zunehmende Beschattung durch mangelnde Pflege sowie Verlandung ließen die Bestände

des Kammmolchs in den letzten Jahrzehnten massiv schrumpfen. Abgesehen vom Fehlen geeigneter Gewässer, ist vor allem

das Vorkommen von Fischen ein absolutes K.o.-Kriterium. So gern diese von Spaziergängern gesehen werden - auf ihrem

Speiseplan stehen von den Eiern über die Larven bis hin zu den fertigen Tieren fast alle unsere einheimischen Lurche.

Da Kammmolchlarven gern im offenen Wasser schwimmen, sind sie leichte Beute. Auch die Tatsache, dass Menschen immer

wieder überzählige Aquarien- oder Gartenteichbewohner gedankenlos in irgendwelchen Gewässern aussetzen, hat daher

massive Folgen für die dort lebende Tierwelt.

Nur ein Netz aus sonnenbeschienenen, fischfreien Tümpeln in nicht leer gefegter Umgebung kann das Überleben des

eindrucksvollsten unserer Molche sichern, dieser Seltenheit mit Drachenflair.

Quelle: Laufer, H., K. Fritz, P. Sowig (2007): Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs

Text und Foto: Birgit Förderreuther

April 2023: Das Braunkehlchen ( Saxicola rubetra )

Schon gewusst, dass wir in Filderstadt nicht nur Rotkehlchen, sondern - der Farbenpalette folgend - auch die selteneren

Schwarzkehlchen, Blaukehlchen und Braunkehlchen finden können?

Das Braunkehlchen, stark gefährdeter Singvogel und Wiesenbrüter, wurde vom NABU und seinen Mitgliedern zum Vogel des

Jahres 2023 auserwählt. In Filderstadt können wir es zwar alljährlich, aber nur noch als seltenen Durchzügler beobachten,

wenn es im April/Mai einen Zwischenstopp auf der Reise in seine anspruchsvollen Brutgebiete einlegt.

Zum Aussehen: Mit seiner Körpergröße von 12-14 cm ist das Braunkehlchen etwa so groß wie unsere Kohlmeise. Auffallend

sind der helle Überaugenstreif, die braun-orangene Kehle und Brust sowie die schwarzbraune Kopfseite des Männchens.

Dagegen ist die Oberseite dunkel gestrichelt, an der Schwanzwurzel findet sich gut sichtbar ein abgesetzter, weißer Fleck.

Insgesamt wirkt das Aussehen aber wenig auffällig; beim Ansitz auf Zäunen, Gebüsch oder hohen Stauden kann man jedoch

knicksende und schwanz-wippende Bewegungen des kleinen Vogels feststellen.

Zur Stimme: Der abwechslungsreiche Gesang enthält pfeifende, schwatzende und raue Töne; er kann auch nachts gehört

werden.

Zum Vorkommen: Als klassischer Wiesenbrüter und anspruchsvoller Bewohner extensiv genutzter Ackerflächen sind die

Bestände des Braunkehlchens in Baden-Württ. stark zurückgegangen. Größere Brutvorkommen gibt es z.B. noch in den

oberschwäbischen Wiesen- und Moorgebieten; nach Feststellungen des NABU leben heute mehr als die Hälfte (!) des

südwestdeutschen Bestandes rund um den Federsee.

In Filderstadt sind uns keine Bruten mehr bekannt. Im April/Mai halten sich bei uns durchziehende Vögel vor allem in

niederen Zwischensaaten, blühenden Rapsfeldern, Wiesen, Koppeln und Brachen auf; im Herbst findet man sie dagegen auf

Sonnenblumen und auf abgeernteten Mais- und Krautfeldern.

Als Langstreckenzieher verbringen Braunkehlchen den Winter im tropischen Afrika südlich der Sahara - mehr als 5.000

km von uns und vom Sommerquartier entfernt!

Zur Gefährdung: Infolge seines starken Bestandsrückgangs wird das Braunkehlchen In der Roten Liste Baden-Württembergs

inzwischen als "vom Aussterben bedroht" eingestuft. Hauptursachen für den Rückgang: trockengelegte Wiesen und intensive

Landwirtschaft mit Dünger- und Pestizid-Einsatz. Auch eine intensive (= mehrfache) Wiesenmahd vertreibt das Braunkehlchen

aus seinen angestammten Revieren.

Zur Nahrung: Braunkehlchen ernähren sich überwiegend von kleinen Insekten, Spinnen und Würmern. Weil diese

Nahrungsquelle im Winterhalbjahr weitgehend entfällt, machen sich die Vögel alljährlich auf die weite Afrika-Reise.

Zur Fortpflanzung: Das Braunkehlchen-Nest wird gut versteckt in Bodennähe gebaut - Nistkästen sind also fehl am Platze!

Das Gelege besteht aus 4-7 Eiern mit bläulich-grüner Farbe und wird im Mai/Juni gelegt. Nach einer Brutdauer von 13-15

Tagen schlüpfen die Jungen, die von beiden Altvögeln ca. 14 Tage lang im Nest gefüttert werden.

Quellen:

Das Braunkehlchen ist Vogel des Jahres 2023, www.nabu.de

Der Kosmos-Vogelführer (2017) Svensson, Mullarney und Zetterström

Text: Eberhard Mayer, Foto: Frank Derer

Mai 2023: Die Moorbirke ( Betula pubescens )

Die Moorbirke wurde von der Sylvius-Wodarzstiftung zum Baum des Jahres 2023 gewählt.

Sie gehört zu der Familie der Birkengewächse, sie wird auch Haarbirke genannt, lat. Betulaceae. Trieb- und Blattstiele

sind nämlich fein behaart (pubescens), daher auch der deutsche Name. Bei uns im Stadtwald Filderstadt kommt sie eher

nicht vor, sie ist eine Baumart der nassen, sauren Moorstandorte. Eine ausgesprochen frostharte Pionierbaumart.

Bei uns sieht man häufig auf den nach dem Orkan Lothar entstandenen Sturmwurfflächen die selbst angesamten Weiß- oder

Sandbirken. Bei ihr hängen, im Gegensatz zur Moorbirke, die Zweige vom Stamm abwärts. Als Pionierbaum und ausgesprochene

Lichtbaumart, erträgt die Moorbirke harten Frost und steigt auf eine Meereshöhe bis 1800 Meter. Je nach den herrschenden

Standortbedingungen kann sie in tieferen Lagen zu einem ordentlichen Baum mit vielastiger ausladender Krone heranwachsen,

während sie an extremen Standorten gerade einmal Strauchform erreicht.

Sie ist der Weißbirke bei uns sehr ähnlich, jedoch wächst die Moorbirke nicht so schlank, erreicht nur eine maximale

Höhe von etwa 25 Meter. Ihre Rinde ist nicht rein weiß gefärbt, erscheint eher gelblich - schmutzig. Im höheren Alter

wechselt die weiße Farbe am Stammgrund ins Schwarze, die Rinde wird erst im Alter rissig und borkig. Die jungen Zweige

wachsen aufstrebend vom Stamm in Richtung Baumwipfel, zeigen an den bräunlichen Zweigspitzen eine dichte, feine Behaarung

wie die Blätter.

Die wechselständig angeordneten, rhombenförmigen Blätter weisen im Frühjahr eine frischgrüne Farbe auf, die sich im

Jahresverlauf abdunkelt. Der Blattrand ist rau mit feinen Spitzen, das wird als gesägt bezeichnet. Sie sind maximal

fünf Zentimeter lang und dreieinhalb Zentimeter breit.

Blütezeit, der in der Regel einhäusigen Birke, sind die Monate April und Mai. Einhäusig bedeutet, dass männliche und

weibliche Blüten, zwar räumlich getrennt aber an einer Pflanze wachsen, sie ist also ein Zwitter. Die weiblichen Blüten

sind dicht, erst stehend, später hängend, nur bis 4 Zentimeter lang. Die männlichen Kätzchen hängen acht Zentimeter lang.

Nach der Bestäubung entstehen ähnlich der Hängebirke geflügelte Samennüßchen. Sie reifen August bis September und werden

durch den Wind weit verbreitet. Beide Birkenarten können leicht bastardieren. Manchem Hausbesitzer sind die Samen der

Weißbirke durch den Effekt von verstopften Dachrinnen wohl bekannt.

Der kleine Baum ist in ganz Europa verbreitet bis weit in den Osten Sibiriens. Er kommt bevorzugt auf extremen,

nämlich sauren und armen Moorstandorten vor, weil er unter diesen schlechten Bedingungen kaum Konkurrenz fürchten muss.

Da die Moore bei uns durch Torfstich und Trockenlegung sehr selten geworden sind, ist die Moorbirke bei uns in Deutschland

durch den Lebensraumverlust ebenfalls sehr selten geworden. Durch die Wahl zum Baum des Jahres wird gleichzeitig auf den

Verlust der ökologisch äußerst wertvollen Moore aufmerksam gemacht.

Die Wurzel ist eher flacher Natur, kann dafür sehr weitreichend ausgelegt sein um den Nährstoffmangel der mageren

Moorstandorte auszugleichen.

Das Holz der Birke ist relativ zäh und hart, spielt jedoch bei der Verwendung für die Holzverarbeitung, aufgrund des

seltenen Vorkommens und der meist geringen Dimension der Baumart kaum eine Rolle. Eher wird es noch als Brennstoff

verwendet. Ein Kubikmeter Birkenholz entspräche dabei der Energiemenge von etwa 190 Litern Heizöl. Zum Vergleich mit

Buche und deren 210 Litern nicht viel schlechter. Es dürfte insgesamt der Qualität der Sandbirke entsprechen.

Text und Fotos: Eckard Hellstern

Juni 2023: Das Landkärtchen ( Araschnia levana )

Schon mal was vom Landkärtchen gehört ?

Äääh . . . Landkärtchen . . . äääh, das ist doch dieses kleine, faltbare Autokärtchen, das ich an jeder Tankstelle

umsonst mitnehmen kann und das ich aber wegen meines hochmodernen "Navi" überhaupt nicht mehr brauche?

Falsch geraten!

Das Landkärtchen ist ein heimischer Schmetterling bzw. Tagfalter, der von den zuständigen Gremien zum "Insekt des

Jahres 2023" in Deutschland gewählt wurde.

Warum eigentlich? Gibt es diesen Schmetterling auch in Filderstadt?

Zum Besonderen: Das Landkärtchen ist bei uns nicht selten oder gefährdet, aber es ist ein Sonderling: es kommt in

zwei völlig unterschiedlich aussehenden Generationen bei uns vor! Sogar Experten gingen jahrelang davon aus, dass es

sich dabei nicht um denselben Falter, sondern um zwei getrennte Schmetterlingsarten handeln muss. Der Zweck der

beiden unterschiedlichen Farbmuster ist noch nicht zweifelsfrei erforscht.

Zum Aussehen: Mit 3 - 4 cm Spannweite zählt das Landkärtchen zu den kleinen Edelfaltern. In der 1. Generation

(Frühjahrs-Generation), welche Mitte April schlüpft und bis Mitte Juni fliegt, finden wir einen Schmetterling mit

orangebrauner Grundfarbe und schwarzen Zeichnungsmustern auf der Flügel-Oberseite. Die 2. Generation

(Sommer-Generation) ist dagegen überwiegend schwarz gefärbt mit weißem Band auf beiden Flügelhälften; sie fliegt

ab Anfang Juli bis Ende August und ist wesentlich häufiger als die 1. Generation..

Die Flügel-Unterseite ist in beiden Generationen gleich und ähnelt einer genetzten Landkarte

- daher der deutsche Art-Name. Die Geschlechter unterscheiden sich nicht im Aussehen.

Zum Vorkommen und zur Nahrung: Landkärtchen kommen vor allem in luftfeuchten Brennnesselbeständen im Wald, an

Waldrändern und in Schneisen oder Brachen vor; mit anderen Worten: an naturnahen Wald- und Gewässerrändern.

Innerhalb Filderstadts wurden in einem Gutachten aus dem Jahr 2012 die besten Bestandsdichten im Reichenbachtal,

in der Gutenhalde und in den Steinenfurt-Wiesen festgestellt.

Als Wirtspflanzen werden vor allem weißblütige Bestände aus Brombeere, Bärenklau, Wiesenkerbel, Engelwurz und

Wilder Möhre angeflogen. Violette Blüten werden ebenfalls präferiert.

Zur Fortpflanzung: Die Falter-Weibchen legen 8 - 10 grüne Eier in Türmchen auf der Unterseite von Brennnesseln ab.

Daraus entwickeln sich schwarze Raupen mit dunklen Dornen (ähnlich dem Tagpfauenauge). Je nach Jahreszeit schlüpfen

aus den Puppen (nach 2 - 3 Wochen) entweder die Schmetterlinge der Sommer-Generation oder die Tiere überwintern als

Puppe und schlüpfen erst im darauffolgenden Frühjahr als 1. Generation.

Zur Gefährdung: Die Art gilt in Deutschland als verbreitet in der Ebene und im Hügelland; sie ist deshalb als

nicht gefährdet eingestuft.

Hilfe-Tipp: Wer dem Landkärtchen helfen will, lässt Brennnesselfluren stehen, damit sich die Raupen und Puppen

ungestört dort entwickeln können. Diese Maßnahme hilft auch anderen Schmetterlingsarten wie dem Tagpfauenauge und

dem Kleinen Fuchs.

Quellen:

www.nabu.de: Das Landkärtchen ist Insekt des Jahres 2023

Die Tagfalter Deutschlands 2005, Eugen Ulmer Verlag

Text und Fotos: Eberhard Mayer

Juli 2023: Der Weiden-Alant ( Inula salicina )

Der Weiden-Alant gehört zur Familie der Korbblüter mit scheibenförmigen Röhrenblüten und einem Kranz aus Zungenblüten,

wie z.B. auch der Sonnenblume bekannt.

Die ausdauernde Pflanze wird bis zu 75 cm hoch, der Stängel entspringt

ausdauernden unterirdischen Rhizomen. Die Blätter sind zahlreich bis 8cm lang und bis 15mm breit, oben auch

stängelumfassend. Die Blütenköpfchen sind meist einzeln, goldgelb.

Im Juni bis August zieren sie magere Wiesen, die mehr und mehr zurück gedrängt werden, daher wird dieser Alant auch

immer seltener, auch wenn er noch nicht auf der Roten Liste Baden-Württembergs steht. In Pfeifengras- und armen

Glatthaferwiesen auf Halbtrockenrasen und an Gebüschen ist er zu finden.

Schon bei Leonhard Fuchs (1565) findet er im Tübinger Raum Erwähnung. Kirchner (1888) beschreibt ihn für die Umgebung

von Stuttgart noch an einer Vielzahl von Standorten u.a. auf dem Bopser, an der Neuen Weisteige, Kleinhohenheim,

Uhlberg bei Plattenhardt etc.

Wiesendüngung, Umbruch zu frühe Mahd drängen ihn mehr und mehr zurück. In Filderstadt konnte er sich in wenigen

Exemplaren in einer Wiese bei St. Vincent halten.

Text: Reinhard Böcker, Foto: Michael Koltzenburg

August 2023: Die Gewöhnliche Braunelle ( Prunella vulgaris )

Die Loki-Schmidt-Stiftung wählte die Braunelle zur Blume des Jahres 2023. Die häufige, nicht bedrohte Pflanze, aus

dem eurasischen Raum stammend, ist in Baden-Württemberg in allen Landesteilen verbreitet.

Die Braunelle gehört zur Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) und erreicht eine Höhe von 10 bis 30 Zentimetern.

Die immergrüne Pflanze ist mehrjährig und breitet sich hauptsächlich durch oberirdische Ausläufer aus. Die winzigen

Samen werden vom Wind in entferntere Gebiete getragen.

Die gekreuzt-gegenständigen Blätter sind länglich eiförmig und schwach behaart.8 bis 15 Millimeter lange, blauviolette

Blüten bilden einen ährenartigen Blütenstand. Der Name "Braunelle" leitet sich ab von den braunen Kelchlättern zwischen den

violetten Blüten. Blütezeit ist Juni bis September.

Neben der Gewöhnlichen Braunelle (Prunella vulgaris) und der Großblütigen Braunelle ( Prunella grandiflora) begegnet

uns noch Prunella modularis - hier handet es sich allerdings um einen kleinen Vogel, die Heckenbraunelle. Doch Spaß

beiseite - hier geht es um die Pflanze.

Im Mittelalter wurde die Braunelle zur Behandlung der Diphtherie (Braune Krankheit) eingesetzt. In Asien ist sie eine

traditionelle Heilpflanze. In Europa wird sie in der Medizin weniger verwendet. Unter Anderem enthalten Blätter und

Wurzeln auch geringe Mengen von antibiotischen und antiviralen Bestandteilen, die wirksam sind gegen Lippen-Herpes und

sogar HIV.

Der Volksglaube im Mittelalter schreibt ihr auch Heilung gegen die Pest zu. Eine schöne Geschichte dazu ist in der

Filderstädter Schriftenreihe: "Plattenhardt" Band 24, Seite 238, nachzulesen. Angst und Schrecken herrscht im

Krankenzimmer. Die Familie ist versammelt am Bett des pestkranken Vaters. Plötzlich klopft es dreimal ans Fenster.

Es ist niemand zu sehen, aber eine Stimme rät ihnen: "Esset Braunella, no schterbt er net älla!". Die Pflanzen

werden gefunden, dem Kranken verabreicht und die Geschichte nimmt ein glückliches Ende.

Die Braunelle wächst auf frischen bis feuchten, nährstoffreichen und lehmigen Böden, in Wiesen und Weiden und in

lichten Wäldern. Die bienenfreundliche Pflanze ist auch für naturnahe Gärten als Bodendecker, für Balkonkästen und

als Dachbegrünung geeignet. Wildbienen, Hummeln und 18 Schmetterlingsarten finden hier Nahrung. Die Pflanze ist hart

im Nehmen und verträgt auch gelegentliches Mähen und Verbiss, nur sollte ihr im Herbst Gelegenheit gegeben werden,

Samen auszubilden.

Trotz ihrer Robustheit - uns Menschen ist die Pflanze letztlich nicht gewachsen. Durch Düngemittel und Herbizide

vertreiben wir sie aus unserer Kulturlandschaft. Laut NABU BW geht der Bestand dort stark zurück. Es ist auch an uns,

die Insektenweide zu erhalten durch weniger Düngen, weniger Gifteinsatz und weniger Mähen.

Quellen:

Internet: NABU.de

"Die Farn- und Blütenpflanzen BW" Band 5 Ulmer Verlag

Text und Foto: Brigitte Spahr

September 2023: Der Rainfarn ( )

Der Rainfarn kommt auch in Filderstadt in staudenreichen Krautfluren, an Wegen und an nährstoffreichen Böden vor.

Der Begriff Farn trifft auf diese Pflanze nicht zu. Er hat sich im Mittelalter aus der Bedeutung als "Grenzfahne"gebildet

und aus Fahne wurde mit der Zeit Farn.

Der Rainfarn kann bis 120 cm hoch werden und ist ausdauernd mit einem weitreichenden Wurzelstock ausgestattet. Er trägt

fiederschnittige Blätter mit schmalen gesägten Fiederblättchen. Die zahlreichen Blütenköpfchen öffnen sich ab Juli bis

September mit doldigen Rispen. Sie bestehen nur aus Röhrenblüten, Zungenblüten fehlen ganz.

Die bitter-aromatische Pflanze besitzt vor allem ätherische Öle, darunter Flavonoide, Thujon und Cumarine. Thujon ist das

ätherische Öl des Lebensbaumes (Thuja)und nicht ungefährlich. In der Volksheilkunde fand der Rainfarn in früheren Zeiten

Anwendung gegen parasitische Darmwürmer, Magenkrämpfe, Erschöpfung, Pest und Gicht.

Zum Würzen von Backwerk, Fleischspeisen und Pfannkuchen wurde es auch verwendet. Heute werden Pflanzenteile des Rainfarns

nicht mehr angewendet, da es bei unsachgemässer Verwendung zu Vergiftungserscheinungen kommen kann.

Auch wurden schon Kontaktallergien beobachtet.

Im Mittelalter wurden Blütenstängel ab Johannis gegen böse Geister und Unwetter an Ställen und Toren aufgehängt. Auch

gegen Motten und Mücken fanden Blätter vom Rainfarn erfolgreich Verwendung.

Quelle: Schwäbische Flora, Theo Müller, Konrad Theiss Verlag Stuttgart 2011

Text und Foto: Uli Bessing

Oktober 2023: Die Wespenspinne ( Argiope bruennichi )

Beim Gang über Filderstädter Wiesen sind immer wieder auffallende, wunderbare Radnetze in Bodennähe mit einem

Zickzackmuster ober- und unterhalb der Nabe zu beobachten: Hier ist eindeutig die Wespenspinne (oder auch Zebraspinne genannt)

am Werk. War sie vor etlichen Jahrzehnten noch selten, ist sie nun häufig, was sicher an ihrer Vorliebe für sonnige,

wärmebegünstigte Standorte liegt.

Das bis zu 2 cm große Weibchen kann mit bloßem Auge beobachtet werden. Der Hinterleib ist auffällig wespenähnlich

gelb-schwarz gestreift, die Beine blaßbraun und dunkelbraun geringelt. Das Rückenschild recht klein, schwarz und

dicht mit silbrig-grauen, seidigen Härchen bedeckt.

Das Männchen wird nur ca. 5 mm groß (!), und ist recht unscheinbar hell- und dunkelbraun.

Bei der Paarung wird das Männchen vom Weibchen meist ergriffen, getötet und verspeist.

Das Weibchen sitzt kopfunter im Netz und legt keinen Schlupfwinkel an. Sie lebt hauptsächlich von Feldheuschrecken.

Im Spätsommer baut das Weibchen bis zu 5 dunkelbraune, ballonförmige Eikokons in denen es 300 - 400 Eier ablegt

und außerhalb des Netzes an Grashalme anheftet. Die Jungtiere schlüpfen noch vor Einbruch des Winters und durchbeißen

im Frühjahr den Kokon.

Optimal scheinen Bereiche zu sein, die ganzjährig ungestört sind, ihre Netze also nicht durch Mahd oder Schafbeweidung

zerstört werden.

Vielleicht hilft schon selektives Mähen, also immer wieder wilde Stellen zu belassen, nicht nur dieser Art.

Text und Foto: Marion Schacke-Schreiber

November 2023: Der Austern-Seitling ( Pleurotus ostreatus )

Schon gewusst, dass der Austern-Seitling, dieser leckere Speisepilz, nicht nur in der Gemüseabteilung unserer

Filderstädter Supermärkte vorkommt? Gerade jetzt, in der kälteren Jahreszeit, kann man ihn als "Winterpilz" am Stamm

oder an dickeren Ästen von Laubbäumen im Filderstädter Wald und an Waldrändern finden - vornehmlich an etwas geschwächten

Buchen, Weiden und Pappeln.

Der Austern-Seitling (auch kurz: Austernpilz) ist ein Holzbewohner und wächst meist seitlich an stehendem oder

liegendem Laubholz. Dort findet man ihn oft in größeren Gruppen oder "Büscheln", sowohl am Baumstamm als auch an dickeren

Ästen bis in mehrere Meter Höhe. Die Oberseite des Pilzes ist unterschiedlich gefärbt: sie kann von silbergrau und grau

bis hin zu hellbraun und graubraun variieren. Die Lamellen und das Pilzfleisch sind dagegen weißlich oder cremefarben getönt.

Der Austern-Seitling ist ein hervorragender Speisepilz und wird deshalb fast weltweit und in großen Mengen kultiviert

- der "echte" Pilzfreund bzw. Pilzsammler wird aber immer unsere wildwachsenden Exemplare gegenüber den Zuchtformen

favorisieren. Wegen seines ausgezeichneten Geschmacks ist der Austern-Seitling auch als "Kalbfleisch-Pilz" bekannt: er

schmeckt aromatisch-mild und leicht "erdig".

Zur Verwendung: Der Austernpilz ist auch roh essbar, aber dann relativ schwer verdaulich. Er ist im Kühlschrank bis

ca. 5 Tage lang haltbar - und kann auch getrocknet werden.

Quelle:

Gminder: Handbuch für Pilzsammler (KosmosNaturführer (2014)

Text und Foto: Eberhard Mayer

Dezember 2023: Die Mispel ( Mespilus germanica )

Am Sandbühl ist ein Baum zu bestaunen, der sich eigentlich ganz unauffällig in den Bestand einreiht. Er sieht aus wie

ein mittelgroßer Apfelbaum, ist aber keiner. Bei näherem Hinsehen wird nämlich deutlich, dass die orangefarbenen, etwa

kastaniengroßen Früchte keine Äpfel sind. Es handelt sich vielmehr um die aus dem östlichen Mittelmeerraum stammende

Echte Mispel. Sie kommt sehr selten in Mitteleuropa vor und in Württemberg sind nur wenige Standorte bekannt (!). In

"Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs" wird dafür plädiert, die Art stärker zu schützen, hauptsächlich durch

Naturdenkmale.

Der bis zu 4 Meter hohe Baum hat eiförmig-lanzettliche oft zugespitzte Blätter, die bis zu 12 cm lang, behaart oder

oberseits kahl, ganzrandig oder fein gesägt sein können. Die Blüten erscheinen einzelstehend von Mai bis Juni bis zu 4 cm

groß. An der birnförmig bis kugeligen Frucht verbleiben auffallend etwa 15 mm linealisch-dreieckige Kelchblätter.

Im Mittelalter wurden die Früchte zu Marmelade eingekocht. Später gab man sie dem Mostobst zu, da sie aufgrund ihres

hohen Gerbstoffgehalts den Press-Saft klärt und haltbarer macht. Genießbar sind die Früchte erst, wenn das Fruchtfleisch

weich wird und sich braun verfärbt. Früchte, die nach dem ersten Frost noch am Zweig hängen, genießt man frisch vom Zweig.

Sie schmecken wie mit Zimt und einem Hauch Nelken gewürztes Apfelmus.

Unter Feinschmeckern ist ihr Geschmack allerdings umstritten, er rangiert zwischen köstlich und schrecklich, "voll

herbstlicher Exkrementalität" befand ein englischer Gourmet.

Also auf: Pflanzt Mispeln!

Text und Foto 1 und 3: Marion Schacke-Schreiber, Foto 2: Brigitte Spahr

|